今回は北陸の鉄道の状況を地元福井中心に比較し、現状の福井の鉄道の状況をお伝えしたいと思います。

北陸三県、富山、石川、福井。それぞれが新幹線開業の光と影を経験してきました。

そして今、この三県の鉄道事情を見たとき、ある一つの結論が浮かび上がってきます。それは、「今、北陸三県で鉄道経営が最も安定してるのは福井県の鉄道ではないか」ということです。

もちろん、これは一時的な状況なのかもしれません。

しかし、石川県の北陸鉄道が抱える深刻な経営問題や、富山県の富山地方鉄道に持ち上がった衝撃的な一部廃線計画と比較すれば、福井県の鉄道が持つ「安定感」は際立っています。今回は、なぜ今、福井の鉄道が最も良い状態にあると言えるのか、その理由を深掘りしていきたいと思います。

福井の鉄道網

近年の福井の鉄道網について新幹線開業後についてみていきたいと思います。

順調な船出を見せた「ハピラインふくい」

まず特筆すべきは、JR西日本から北陸本線の県内区間(敦賀~大聖寺)を引き継いだ第三セクター「ハピラインふくい」の存在です。

これまで、並行在来線の三セク化は、運賃値上げや利便性低下による利用者離れという課題と常に隣り合わせでした。

しかし、ハピラインふくいは今のところ、その懸念を払拭する順調なスタートを切っています。

福井~敦賀間の快速列車を新設し、増便を行うなど、地域輸送の改善に積極的に取り組む姿勢が見られます。

「サンダーバード」や「しらさぎ」が走らなくなった旧北陸本線の風景は寂しさも伴いますが、ハピラインふくいのオリジナル車両(といってもJR時代の521系の既存車両)が県内をきめ細かく結ぶ姿は、新たな日常として地域に根付き始めています。まさに、並行在来線の「成功例」への道を歩み始めたと言えるでしょう。

盤石の連携を誇る「えちぜん鉄道」と「福井鉄道」

福井の鉄道力を語る上で、えちぜん鉄道と福井鉄道の存在は欠かせません。

いわゆる「フェニックス田原町ライン」として相互直通運転を実現させて久しい両社は、地方鉄道の連携モデルとして全国的にも注目される存在です。

福井駅を中心に、えちぜん鉄道は勝山や三国へ、福井鉄道は武生や田原町へと路線を伸ばします。両社が相互乗り入れすることで、利用者は乗り換えなしで広範囲を移動できます。これは、クルマ社会の福井において、鉄道の利用価値を飛躍的に高めることに成功しました。

特に、低床車両「FUKURAM(フクラム)」や「ki-bo(キーボ)」が、福井市内の併用軌道からえちぜん鉄道の専用軌道へとスムーズに乗り入れていく様は、LRT(次世代型路面電車)の先進事例として何度見ても飽きない光景です。

経営基盤も比較的安定しており、地域に密着したイベント列車の運行など、ファンを楽しませる企画にも事欠きません。

福井の未来に残る懸念「敦賀以西ルート問題」

しかし、福井の鉄道の未来で気になるのが北陸新幹線の敦賀以西ルート問題です。

現在、敦賀が暫定的な終着駅となっていますが、最終的には新大阪まで延伸される計画です。

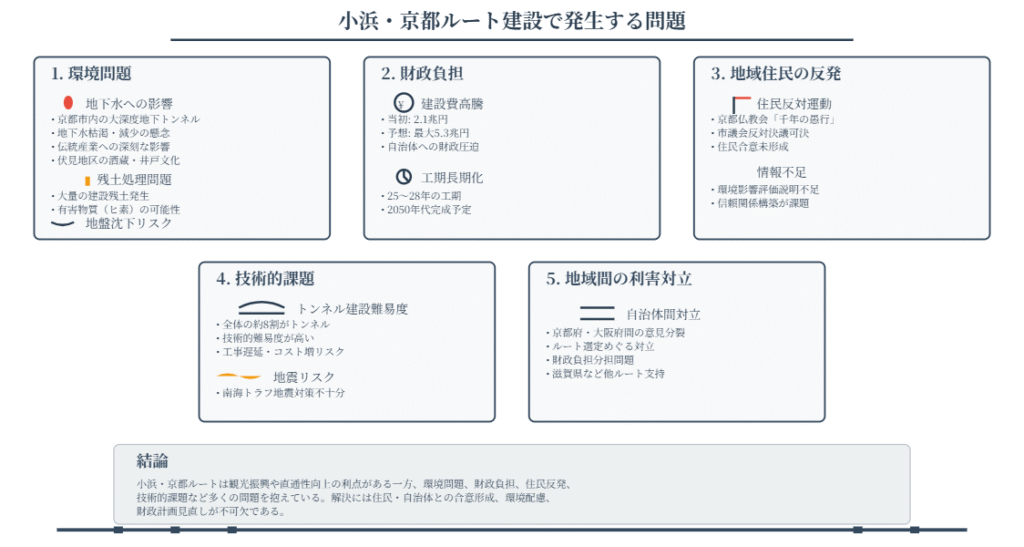

しかし、そのルートは小浜・京都ルートが決定しているものの、巨額の建設費や環境への影響など課題は山積しており、着工の目処は全く立っていないのが実情です。

まとめ

敦賀以西ルートという将来的な不安要素はあれど、それを差し引いても、現在の福井県の鉄道が懸念事項が少なく魅力的な状況にあることは間違いありません。

今後も福井の鉄道が活性化してほしいと思います。